AGC TOPICS 38

沢登りの起源

富永 滋

知人の登山仲間である米国人のDrew Damron氏は、秩父近辺で遡行などディープな登山を行う登山家でもあり、The Japan Timesへの寄稿を行うライターでもある。最近では、荒川水系古礼沢遡行のレポートが2022.8.20の紙面を飾った。沢登りは欧米では見かけない日本独特の登山形態だが、それがなぜ発生し、どのように発展したのか、という本源的な問いがDrew氏から発せられた。当たり前のように思っていることを改めて問われてみると、中々の難題である。

沢登りの歴史、すなわち日本における遡行という登山形態がどのように成立しどのように定着したかについての文献を探したが、見つけることが出来なかった。しかし、遡行の比較的初期に書かれた遡行の成り立ちに関連する断片的な記述を幾つか見つけたので、拾い上げて年代順に並べてみる。

氷河をもたない我が国の山では、尾根の縦走、岩場の面白さと共に、沢歩きが、山登りの重要な一部門を占める。(中略)低い谷の中には到る処、古生層も、花崗岩も求められる。(中略)美しい森林を味うことが、沢歩きの一つの目的である。【黒田正夫『登山術』大村書店、昭和七年(1932)、「沢歩きと藪くぐり」一七六~二〇一頁。】

さらに国内に登山が伝わった頃使用されていた草鞋(わらじ)は、沢の苔が付いた石でも滑りにくく遡行に適した履物であった。河原が殆どなく、たえず水にすりへらされて、つるつるになった岩場をへつり通さねばならないような所では草鞋が断然優秀です。【宮崎武夫「澤步きと草鞋」(『ケルン』二号、二七~二八頁)、昭和八年(1933)。】

道の無い山を登るのには、おおむね沢筋に其のコースを求められてきた。(中略)又、沢筋自体を遡り、或は下降するいわゆる沢歩き其のものも近年とみに盛んである。【西岡一雄・海野治良『登山技術と用具』山と渓谷社、昭和二十三年(1948)、「沢筋」一〇〇頁。】

初期にはやはり径のない山を登るには、大抵は谷筋にそのコースを求めて登っている。南アルプスや奥秩父のような深い山は、谷歩きによって山頂へ出ることが多く、またその興味がいっそう強いといわれている。近郊の丹沢、奥多摩などの山々には谷や沢を登ること自体に山登りのたのしみを味う登山がはなはだ盛んになっている。たしかに沢登りは、季節によっては単調な尾根歩きよりも、さまざまの変化に富んでいてまことにたのしい。(中略)谷歩きも、谷そのものを登るために入山する場合と、山稜へ達するために谷へコースを選ぶ場合とあって… 【安川茂雄『登山技術』朋文堂、昭和三十一年(1956)、「5 溪谷步き」一一八~一二三頁。】

最初に尾根道で山の歩き方の基礎的な訓練を受けたら、次は谷道で谷歩きの基本的な技術を習得することが必要です。(中略)谷道は、尾根道とちがって木蔭に恵れており、飲料水にもこと欠かないので… 【渡辺公平『たのしい登山の話』不昧堂書店、昭和三十三年(1958)、「谷歩きの楽しみと特徴」七八~七九頁。】

日本の古来からの旅と、登山とが融和して生まれたワンダリングは、四季の自然の美しさとともに日本人の登山への関心をつよくよびさまして峠あるきや高原あるきに一つの登山者の典型をつくった。スポーツ的な登山というよりは、むしろ詩的の旅であり、自然へのふれあいを求めての山行ともみられる。(中略)日本人の個有にもっている「山のこころ」といっても誤りではあるまい。

【安川茂雄『登山技術』朋文堂、昭和三十九年(1964)、「5 ヒマラヤとアルピニズム」四一~四五頁。】

これらの文献に上げられた内容の多くは遡行の背景であり、また最後の安川の一文は登山全般の背景を示したものであって、なぜ遡行をするのかを直接説明したものがない。だが少なくとも、当初は登路として谷を遡行し、後に遡行自体が目的化した歴史的経緯があったことが分かった。また「沢登り」という表現が昭和三十一年の安川の記述に始めて現れることにも注目したい。遡行は当初、「谷歩き」、「沢歩き」などと呼ばれていた。初期の遡行はあくまでも歩行の一つとして行われるものが多かったが、登攀を中心とする遡行が広く定着したのは昭和三十年代以降であることを示している。

文献の記述を参考にしながら、改めて遡行の背景要因をまとめてみた。日本の沢は、沢登りに適する手頃な勾配があり、水量も人が遡行するのに多くなく少なくもなく丁度良い。地質的に主体となる堆積岩は、良い渓流を発達させ遡行を興味深いものにしている。美しい森と水流は、涼しく快適な遡行を可能にする。逆に尾根筋や山腹ははヤブや密林に覆われ歩き難い。山行中の水や食料の確保の点でも、飲水の補給が容易で釣りができる遡行は有利である。

このように遡行には数々の優れた点があることが分かったが、一方古い山道にはあえて沢筋を避けて尾根を通ったり山を越えるものが多く見られる。やはり増水や氷結など危険と隣り合わせで、頻繁に生じる道や橋の流失のため保守に手間がかかる沢筋は、基本的に忌み嫌われるものであった。それは登山においても同じである。それにもかかわらず登山の一つとして遡行が定着した経緯については、もう少し詳しく調べて見る必要がある。

遡行という形態の山行が実施された明確な事実としては、秩父では明治十二年(1879)の内務省地理局・高島得三による真ノ沢遡行[1,2]、奥利根では明治二十七年(1894)の利根川水源探検隊[3]などが知られる。少なくとも明治時代以前は、遡行という概念がなく沢は単に山行時の通路として利用され、必要に応じて用いられていたようだ。いろいろな山行記録を見る限り、山へ行く時道を歩くのが当然であるのと同じく、遡行も当然のこととして行われているようだった。古来日本では、道を歩くことと同じように遡行することは一つの方法として疑いなく使われていたように思えた。

山中での経路の一つにすぎないとすれば、遡行の目的は実に様々で、宗教、狩猟、漁労、採掘、伐採、採取、管理など、およそ山に入る人の全てが遡行者となり得たと思われる。だがそのように入渓するのは特定の者に限られるため、具体的な方法は口承に限られ、文書として記録されることはほとんどなかったようだ。それどころか、収穫物の保護のため場所や経路は同業者間でも秘匿されていたことは想像に難くない。

その中で、宗教および管理を目的とした入山に限っては、一部の地域では大寺院や藩を主体とした組織だった大規模な登山が行われ、内部文書として綿密に記録されたものもある。信仰登山で有名な立山は、入山許可、経路、案内人、宿、料金まで、全てが芦峅寺の管理システム下に置かれていた[4]。ただ日本の伝統的な宗教観では自然、特に山体を神として崇め、尾根伝いに峯や岩を攀じ登り山頂を目指したり峯巡りをする登拝形式が中心であった。立山でも、加賀藩保護下では防衛上の理由もあり芦峅寺から室堂を経由する尾根コースだけが認可されていたが、中世には早月川を遡るルート、信州大町から谷道、峠道を組み合わせ北アルプスを横断する裏街道があったとされる[4,5]。ただし遡行はせいぜい参路の一部分に過ぎなかったであろう。一方管理登山の場合、犯罪防止を目的とした現代警察の取締のような業務であるため、記録がしっかり残っているケースもある。近世まで骨材、加工材、燃料の全てに用いられる木材を産する森林はまさに宝の山であり、幕府や各藩は異常なまでに厳しい入山および利用制限を設けていた。さらに戦国時代が終わったとは言え山越えしてきた敵軍に背後を突かれることにも依然警戒が強かった。この二つの理由により、人口密度が高い地域に近い山岳地帯では見回りが重要であった。

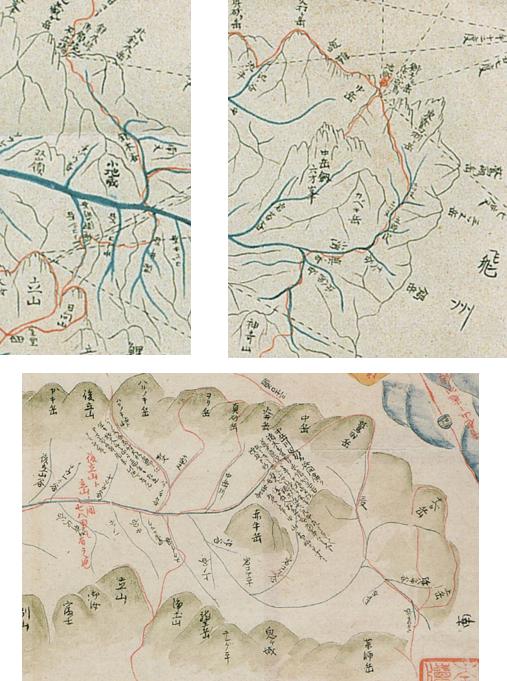

近世の代表的な山岳地域の見回りとして、加賀藩の奥山廻りが知られる[4,6]。加賀藩では盗伐防止のため山廻と呼ばれる制度を設け、山林の伐採を厳しく取り締まっていた。さらにそれに類する奥山廻というものもあった。奥山とは集落がなく通常は農民が立ち入ることがない北アルプス深部の立山周辺(参道周辺を除く)や黒部川上流を指し、もちろん盗伐犯の検挙も行うが、同時に侵入者の取り締まり等の警備も目的としていた。警戒が手薄な奥地での伐採、立入禁止の黒部川源流域での漁労、藩が禁じていた裏参道からの立山参拝などを、山中を歩き回って検挙した。その巡視コースは年により、時代により、巡視班により異なるが、幾つかについては絵図として残されている。図が示すように、尾根道と谷道を組み合わせてコースが出来ており、谷の部分は遡行であったと考えられる。奥山廻役およびその案内人たる地元の山人により、江戸時代には北アルプスの山々と黒部渓谷の全容はすでに明らかになっていた。なお、遡行ではないが当時すでに信仰により富士山、乗鞍岳、御岳が登拝され、中央アルプスでも木曽駒ヶ岳が地元村民の雨乞いのため宝永七年(1710)に登られたことが元文元年(1736)の代官らによる検地登山の記録にあるなど[7]、三千米級山岳への登山は珍しいことではなかった。

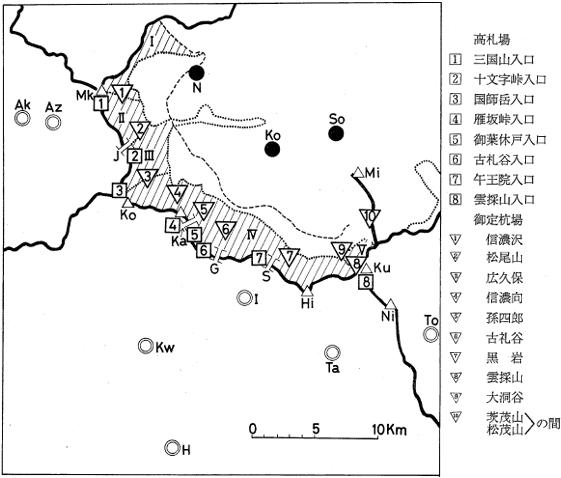

このような巡視は奥秩父でも見られた。元禄三年(1690)に奥地山林が幕府管理下の御林に指定されたことにより、幕府の指示によらない御林での伐採は全て盗伐とされた。しかし秩父は江戸に近く木材の需要が高かったため盗伐が後を絶たず大きな問題となっていた。そこで幕府は明和七年(1770)、高札(御触書)を雲取山、将監峠、雁峠、雁坂峠、甲武信岳、十文字峠、三国峠の八ヶ所、御定杭(境界標)を御経平、大洞川荒沢谷、仙波ノタル、黒岩、葡萄沢、孫四郎峠、破風山北尾根、真ノ沢、四里観音、松尾山の付近十ヶ所に設置した。高札場や御定杭は巡視時の拠点や目標となる地点であり、沢沿いにある御定杭場へは遡行で到達したものと推測される[10]。とは言えそれは一種の山道としての遡行であり、例えば明和四年(1767)の山口家文書によれば、当時「古礼谷」(おそらく現在の葡萄沢と思われる)は湯平村(現在の山梨市川浦)への通路であったという。

ここまで述べてきた管理や巡視のための遡行と異なり、狩猟、漁労、伐採、採掘のための入山、入渓については当時の文書記録がなく、近代以後の研究者による伝承や遺跡調査を纏めた報告があるに過ぎず、具体的な沢名など詳細が明らかでない。秩父荒川筋を見ると、弘化元年(1844)、入川の支流荒川谷右岸で幕府の命による御用木の伐採があった。このときの通路および搬送経路として、入川から大荒川谷にかけての水系が使われたと考えられる[10,11]。激流の富山常願寺川の中流での材木流しも、遡行要素が強いものであったろう[4,12]。独特の文化や習慣を持ちながら深山を巡るマタギも、文化の衰退と共にそれまで口外にされなかった様々なことが研究者により明かされるようになった。例えば上越国境では、秋田マタギの系譜を引く越後マタギが、三国(サグリ)川、下津川(シモツゴウ)、永松沢あたりから国境を超え利根源流に入り込んでいた。その時の経路としも遡行は中心的なものであったはずだ。小泉共司が精力的に活動を行っていた昭和末期においても、三国川の十字峡、奈良沢川の下ゴトウジ沢出合、小繋沢などにまだ狩小屋があったという[13,14]。

現代の遡行との関係を考えた時、例えば加賀藩の奥山廻りが遺した絵図は、近代日本として初めて行われた農商務省地質調査所の測量の資料の一つとなり、農商務省二十万分の一地形図として刊行された。明治二十年(1887)前後には中部地方の図幅が出揃った。そのころ外国人の国内移動は外交官であるか、明治七年(1874)からは調査研究、病気旅行目的に限り認められていた。まだ地図がなかった頃から、山に興味を持った外国人が現地で案内人を雇って登山という文化を初めて日本に伝え始めた。多くは観光登山や、ハイキング程度のものであったが、明治八年(1875)のウィリアム・ガウラント(W. Gowland)、エドワード・ディロン (E. Dillon)による針ノ木越での立山登山、同十年(1877)の槍ヶ岳あたりが本格的な趣味登山として最初のものであろうか。明治十二年(1879)にロバート・アトキンソン(R.W. Atkinson)が八ヶ岳、白山に、同十四年(1881)にはアーネスト・サトウ(E. M. Satow)が間ノ岳、農鳥岳に登頂を果たした[15]。以後続く外国人による登山が続き、前述のように農商務省の地形図が世に出たことも加わり、日本人による趣味登山も始まったようだ。明治二十年代の邦人による登山については極めて資料が少ないが、パイオニアの一人木暮理太郎は、明治二十六年(1893)年に妙義、浅間、蓼科、同二十九年(1896)年に立山、乗鞍、御岳、木曽駒、甲斐駒、金峰山を巡った。「当時の登山仲間」の表現から、小さいものではあろうが当時すでに登山を趣味とするコミュニティが形成されていたことが窺える[16]。

外国人登山家としては後塵を拝した形のウォルター・ウェストン(W. Weston)は、日本の山々と登山家を強く愛し、登山の普及を確実なものにするため、帰英直前にまだ黎明期にあった日本登山界の若き中心人物であった小島烏水らに日本山岳会の設立を託し、それは明治三十八年(1905)に実現した[15]。小島や、高野高蔵、武田久吉らに受け継がれたウェストンの意志は大きく広がり、単なる業務上の必要性に基づく行為としての登山から、文化的・趣味的な行為へと登山を昇華させた。その流れの中で、山地の通路の一つにしか過ぎなかった遡行もまた、「沢登り」という趣味的な形で大きな発展を遂げたのは自然なことである。

このとき重要な役割を担ったのが、山案内人たちであった。彼らは、先達や道者、強力、もしくは猟師、釣師、杣人、山廻として現地の尾根や谷を知り尽くしており、すでに地形図作成のための農商務省や参謀本部陸地測量部の測量に大いに貢献していた。そして登山者にとっては、まだ不正確な二十万分の一地形図しかなかった時代、案内人は欠かせないものであった[4,15]。山岳会もなかった登山の黎明期、彼らは道案内だけでなく、ルーティングや登山技術など、必要な山の知識を分け与える指導者としても大きな役割を果たしたに違いない。伝説の案内人宇治長次郎は木暮理太郎を下ノ廊下へと案内し、冠松次郎らは彼の助けを得て上ノ廊下を制した。冠は、「彼の山登り、谷渡りの手際は実にあっぱれであった。激流でも岩場でも彼の前に自然と道が拓かれているように見える」と称賛した [4,12] 。

各山域の案内人たちに導かれ、道なき深山を目指す山岳家は当然の選択として、遡行によりできるだけ山頂に近づこうとした。当時の日本の山は、森林がよく保護され笹が茂っていたため全山が密林やヤブに覆われていることが多く、沢の他に楽に通れるところがないことが多かったためである。また幕府の御林や藩有林が、明治時代に国有林、御料林、民有林となって伐採が始まることで、しばしば沢沿いに伐採道や仕事道が拓かれた。こうした作業道を終点の伐採現場近くまで辿り、そこから沢を遡行して山頂を目指すのが最短ルートになった。明治四十年(1907)に高橋誠一郎が「天は赤石山を秘せり、之に通ずる道唯だ一路、小澁の流之れあるのみ」と述べたように[17]、赤石岳の最初の登路は小渋川遡行であった。聖沢から聖岳に登った菅井達雄は、「此の川(聖沢)は日蔭沢の渡に伐採の小舎があるので大井川との出合から道が付いて居るので左程苦労もない」と記している[18]。日本アルプスを始め多くの山が遡行を使って登られたものの、遡行は山中の楽しみの一つではあっても主目的ではない状況がしばらく続いた。このような通路としての遡行形態は、日高山系や東北地方の日本海側の中小河川、もしくは関東・中部地方でも通行者が極端に少ない作業道では今も見られるものである。

様々な遡行を用いたバリエーションルートが開発される中、黒部川流域においては登山目的であっても遡行が核心部となるような記録が現れ始めた。例えば吉沢庄作は黒部の主とも呼ばれる佐々木助七を案内人に立て、明治四十年(1907)に祖母谷を遡行して白馬岳に達し[19]、大正二年(1913)に欅平手前まで黒部川を遡行、小黒部谷を詰めて池の平を越え剱岳に登った[20]。もはや遡行自体に価値がある難コースの登場により、登山の関心としても、技術的な練度としても、次第に遡行という新領域が開花する下地が形成されていったと思われる。

大正三年(1914)、明治時代に盛んに行われた山頂など目的地への到達路としての遡行とは異なり、遡行自体を目的とし、帰路として結果的もしくはついでに山頂を踏むスタイルの遡行が登場した。小島烏水らは、猟師高田勘太郎らを案内人頭として双六谷を遡行した。彼が「双六谷旅行」と表現したことから、遡行の結果山頂に至るも登山目的の山行でなかったことは明らかで、記録を読めば現在我々が考える遡行であったことが分かる[21,22]。小島はこのようなことを述べた。「(国内の主要山岳は登り尽くされたが、)そうして最後迄、取り残されているものは、却って高山と高山の間に挟まれた低山※か、若しくはその中に窪んでいる渓谷であろう、秘密は深い渓谷や森林に住んでいる、別して渓谷こそは、まことに最後の隠遁所(Retreat)である」(※後段で具体的に、「秩父の山奥や、又は赤石山系に於ける伊那山脈や、飛騨山脈に於ける阿寺山脈など」と述べている)[21]。確かに小島らの遡行は地元猟師の活動範囲を案内してもらったに過ぎなかったかも知れないが、日本国内における今後の先鋭的な登山の一つが、日本アルプスや秩父の未知の渓の遡行であることを明示したことにこそ、注目すべきである。日本山岳会の実質的な創立者である小島らによる双六谷の遡行記録とこの一言こそが、日本における遡行という新領域の確立に強い影響をもたらしたと言えるのではないだろうか。

小島の一文の発表後、登山が目的であっても敢えて困難な渓を遡行して山頂に至る記録が散見されるようになり、中には大正五年(1916)の冠松次郎による真川岩井谷[4,23]、翌六年(1917)の木暮理太郎による秩父笛吹川釜ノ沢など[24]、遡行自体が目的とも見える山行が現れた。渓への関心を強く抱いた冠は、宇治長次郎の助けを得ながら前人未到の黒部川本流に挑み、ついに大正十四年(1925)下ノ廊下の完全遡行に成功した[25]。また日本登高会が指摘するように[14]、遡行の広がりの背景として、日本の主要山岳については大正二~四年(1913~1915)にかけて刊行された五万分の一地形図の影響が大きかったと思われる。測量技術の不足から地形誤りの多い図ではあったが、二十万分の一では掴めなかった尾根と谷の形がある程度明らかになったのは、遡行の大きな助けになったはずである。

遡行の概念は、登山の対象が日本アルプスから全国へと拡大するのに連れ、遅れて他の山域に波及した。上越国境では大正九年(1920)の毛渡沢から仙ノ倉、宝川から笠ヶ岳、幽ノ沢から小沢岳などを皮切りに、多くの遡行が行われた[14]。険谷に囲まれたこの山域では、遡行は登路としての意味と同時にそれ自体が登攀要素を持ち合わせていた。東京近郊の山域での遡行の普及には、いま少しの時間を要した。秩父では、木暮に続き、大正九年(1920)に冠が笛吹川西沢、東沢を遡行[26]、以後笛吹川が遡行対象と認識されるようになったが、日本を代表する登山家ならまだしも一般登山者にとって秩父の谷は険しかったと見え、原全教が昭和八年(1933)と十年(1935)の著書で大洞川、瀧川本流、豆燒沢、日原川、後山川、大菩薩の小金沢、大菩薩沢、小室川の遡行を発表したくらいなものである[27,28]。原に続く若干の記録が発表されるも、秩父の谷が一般に広がるのは昭和三十年代以降のことであった。

日本山岳会や大学の山岳部など専門家間では遡行が広がり始めていた昭和初期、一般市民の間ではレジャーとしての登山の急速な普及が始まっていた。雨後の筍のように登山やハイキングの専門誌が創刊され、多数のコースや記録が発表された。その中には尾根道だけでなく、必然的に一部は遡行コースが紹介された。ハイキングのような一般レベルの登山を扱う定期刊行物として最初に創刊された「霧の旅」を見ると、昭和五年(1930)に初めて遡行の記録が現れた[29,30]。「山小屋」誌でも、昭和六年(1931)の創刊から数年以内にハイキングのバリエーション的な位置づけで、奥多摩の川苔谷[31]、大丹波川や[32]、丹沢の本谷川、塩水沢、早戸川、神ノ川、玄倉川水系の沢[33]、関西近郊の宮川谷[34]、大和谷[35]が紹介された。こうして、一般市民の間に登山というレジャーが定着する中、一つのサブカテゴリとして遡行もまた定着したものと思われる。ただこの直後から日本は日中戦争から第二次世界大戦へと突き進み、敗戦後の復興を経て再びレジャーとしての登山が回復するまで十数年を待たなければならなかった。

昭和三十年頃から市民に登山を楽しむ一定の余裕が生まれ、「三人寄れば山岳会」と言われるほどの登山ブームとなった。登山人口の急増に伴い、遡行を楽しむ人の数も飛躍的に増加したに違いない。すでに昭和初期までに登山における遡行は、A: 単に通路として沢を利用するもの、B: 小島烏水が示したような未知の領域の開拓を目指すもの、C: 一般市民に定着した登山やハイキングのバリエーションコースとなるもの、の三形態への分化を示していた。もちろんこれらに明確な境界がある訳ではないが、Aは登山のため必要な最適ルートとしての遡行、Bはそれ自体を目的とし敢えて山頂を目指さない遡行、Cは楽しみのためわざわざ難コースとして選択する遡行と、これらの間には明らかな性格の違いがある。遡行を楽しむ人口はますます増加し、それに伴いより高度な、もしくはより多様なコースが開発されるようになった。その結果、Bタイプの遡行は高度な登攀技術を用いた先鋭的な登山の一形態となり、例えば昭和三十七年(1962)の鵬翔山岳会による剣沢大滝(幻の大滝)完登として結実した。そしてCタイプの遡行は、尾根歩きのハイキングにはない技術的な困難さとそれを乗り越えて山頂に至る達成感が得られるバリエーションルートとして、一般登山者の中でも上級者の次ステップとなった。その結果、例えば「奥多摩・大菩薩・高尾の谷123ルート」(奥多摩渓谷調査団 著、山と渓谷社、平成八年(1996))、「丹沢の谷110ルート」(丹沢渓谷調査団 著、山と渓谷社、平成七年(1995))のような、その山域の遡行価値のある全沢の遡行ガイドが発刊されるほどの広がりを持つに至った。

最近は、レジャーの多様化や組織化されていない山行の増加により、登山における遡行の比重が低下しつつある印象がある。また遡行対象となる沢の伐採や治山、車道建設等の工事による荒廃、遡行のアプローチとなる車道の一般車通行禁止の増加など、温暖化による豪雨の増加による水害や山体崩壊の増加など、物理的な環境も厳しさを増している。今後の動向を注視したい。

[1] 島津俊之「地理学者としての高島北海」(『空間・社会・地理思想』一五号、五一~七五頁)、平成二十四年(2012)。

[2] 吉田浩堂・塚本閤治・町田立穂・小野幸・原全敎・吉澤一郎・黒田初子・淸水大典「奥秩父縦横座談会」(『山と渓谷』一一二号、一〇~二〇頁)、昭和二十三年(1948)。

[3] 川崎隆章 編『尾瀬と桧枝岐』那珂書店、昭和十八年(1943)、廣瀨潔「尾瀨を紹介した人と文」序にかへて三~二二頁、渡邊千吉郞「利根水源探檢紀行」第一部 二五~四三頁。

[4] 北日本新聞社 編『立山とガイドたち : 秘められた近代登山記録』北日本新聞社出版部、昭和四十八年(1973)、「ガイドの前身”仲語”」二〇~二三、「道者衆と参連衆」二六~二八、「見張役〝奥山回り〟」三七~三九、「秘境・黒部の探検」七三~七六、「渓谷歩きの天才・長次郎」一一二~一二三、「黒部の主・助七」一二七~一三二頁。

[5] 小林茂喜「信越新道「修開」事業の実情」(『市立大町山岳博物館研究紀要』四号、四三~六一頁)、平成三十一年(2019)。

[6] 原田英子「加賀藩の山廻役」(『史論』八号、五四二~五四八頁)、昭和三十五年(1960)。

[7] 柳田国男「百七十五年前の木曾駒ヶ岳登山記」(『山岳』五年一号、一一二~一二二頁)、明治四十三年(1910)。

[8]『上新川郡奥山巡廻道筋之内見取絵圖』富山県立図書館蔵、天保十年(1839)頃。

[9]『御縮山之圖』富山県立図書館蔵、文化十一年(1814)。

[10] 上野福男「近世多摩川水源山村民の山稼行動と秩父大滝御林山における伐木山論」(『駒澤地理』一四号、一五三~一七五頁)、昭和五十三年(1978)。

[11]沢田晴雄・梶幹男・五十嵐勇治・大村和也「秩父地方山地帯天然林の更新に関する基礎的研究III 約145年前に生じた人為的撹乱がヒノキ林の更新に与えた影響」(『東京大学農学部演習林報告』九三号、二一~四〇頁)、平成七年(1995)。

[12] 瀬戸島政博「柴崎測量隊を支えた山案内人/宇治長治郎とその後」(『測量』二〇〇八年一一月号、五四~五六頁)、平成二十年(2008)。

[13] 小泉共司『奥利根の山と谷』白山書房、昭和五十九年(1984)、「奥利根源流の登高史」二四四~二六二頁。

[14] 日本登高会 編『上越の山』三省堂、昭和十二年(1937)、「狩猟時代」四~一〇、「初期登山時代」二二~三八頁。

[15] 日本山岳会百年史編纂委員会 編『日本山岳会百年史 続編・資料編』日本山岳会、平成十九年(2007)、三井嘉雄「明治の外国人による登山」二七~五四、ヴァレリー・R・ハミルトン(三井嘉雄 訳)「日本山岳会設立前史」(Hamilton, Valerie. “The Development of Mountaineering in Meiji Japan: From the Arrival of Western Influences to the Formation of the Japanese Alpine Club.” Mmaster’s thesis, University of Stirling, 1996.)五五~七六、五十嵐一晃「日本の山案内人」七七~一〇二頁。

[16] 木暮理太郎「山の憶ひ出(下巻)」竜星閣、昭和十四年(1939)、「金峯山」二六九~二七三頁。

[17] 高橋誠一郎「赤石登攀記」(『山岳』二年二号、三八~四五頁)、明治四十年(1907)。

[18] 菅井達雄「聖澤溯行」(『山想』三号、八七~八九頁)、昭和四年(1929)。

[19] 吉澤庄作「大蓮華山登攀録」(『山岳』五年一号、四三~五九頁)、明治四十三年(1910)。

[20] 吉澤庄作「黒部方面より剱岳を経て立山に至る記」(『山岳』九年一号、九三~一一五頁)、大正三年(1914)。

[21] 小島烏水「付録 飛騨雙六谷」(『山岳』九年三号、六二五~六八二頁)、大正四年(1915)。

[22] 中野善太郞「雙六谷探檢記」(『山岳』九年三号、五三四~五五一頁)、大正四年(1915)。

[23] 冠松次郞「岩井谷と藥師ケ岳」(『山岳』一一年二号、一~一七頁)、大正五年(1916)。

[24] 木暮理太郎「釜沢行」(『山岳』一五年二号、六九~八二頁)、大正九年(1920)。

[25] 冠松次郎『黒部渓谷』アルス、昭和三年(1928)、「黒部川遡行記」一三八~二〇九頁。

[26] 冠松次郎「西沢 国師岳 東澤」(『山岳』一五年二号、一~一三頁)、大正九年(1920)。

[27] 原全教『奥秩父・正』、朋文堂、昭和八年(1933)。

[28] 原全教『奥秩父・続』、朋文堂、昭和十年(1935)。

[29] 吉田喜久治「泉水谷を下る」(『霧の旅』三二号、二三~三二頁)、昭和五年(1930)。

[30] 河田楨「大倉沢を登る」(『霧の旅』三五号、一~一九頁)、昭和五年(1930)。

[31] 大熊忠蔵「川苔谷を遡る」(『山小屋』一号、四九~五五頁)、昭和六年(1931)。

[32] 小松信也「大丹波川を遡る」(『山小屋』八号、二一~二三頁)、昭和七年(1932)。

[33] 橫濱山岳會「丹澤の山案內」(『山小屋』四五号、六〇四~六一〇頁)、昭和十年(1935)。

[34] 和田英男「宮川谷を溯る」(『山小屋』七号、六七~六九頁)、昭和七年(1932)。

[35] 春日穗積「大和谷」(『山小屋』七号、六九~七〇頁)、昭和七年(1932)。

(2022.9.3)